電気自動車(EV)や再生可能エネルギー分野が急成長するなか、液体電解質を使う従来型リチウムイオン電池は、エネルギー密度が理論的限界値に近づいている。引火性のある電解液がもたらす安全上のリスクに加え、低温環境での性能低下なども産業の成長を阻むボトルネックとなっている。

固体電池技術は、電解液の代わりに固体電解質を採用することで、熱暴走のリスクを根本的に排除でき、エネルギー密度は500Wh/kgを突破する可能性もある。三元系リチウムイオン電池の330Wh/kgの1.5倍にあたる。

以下に、究極の次世代電池として注目される全固体電池の開発について、中国の現状を紹介していく。

固体電池技術について

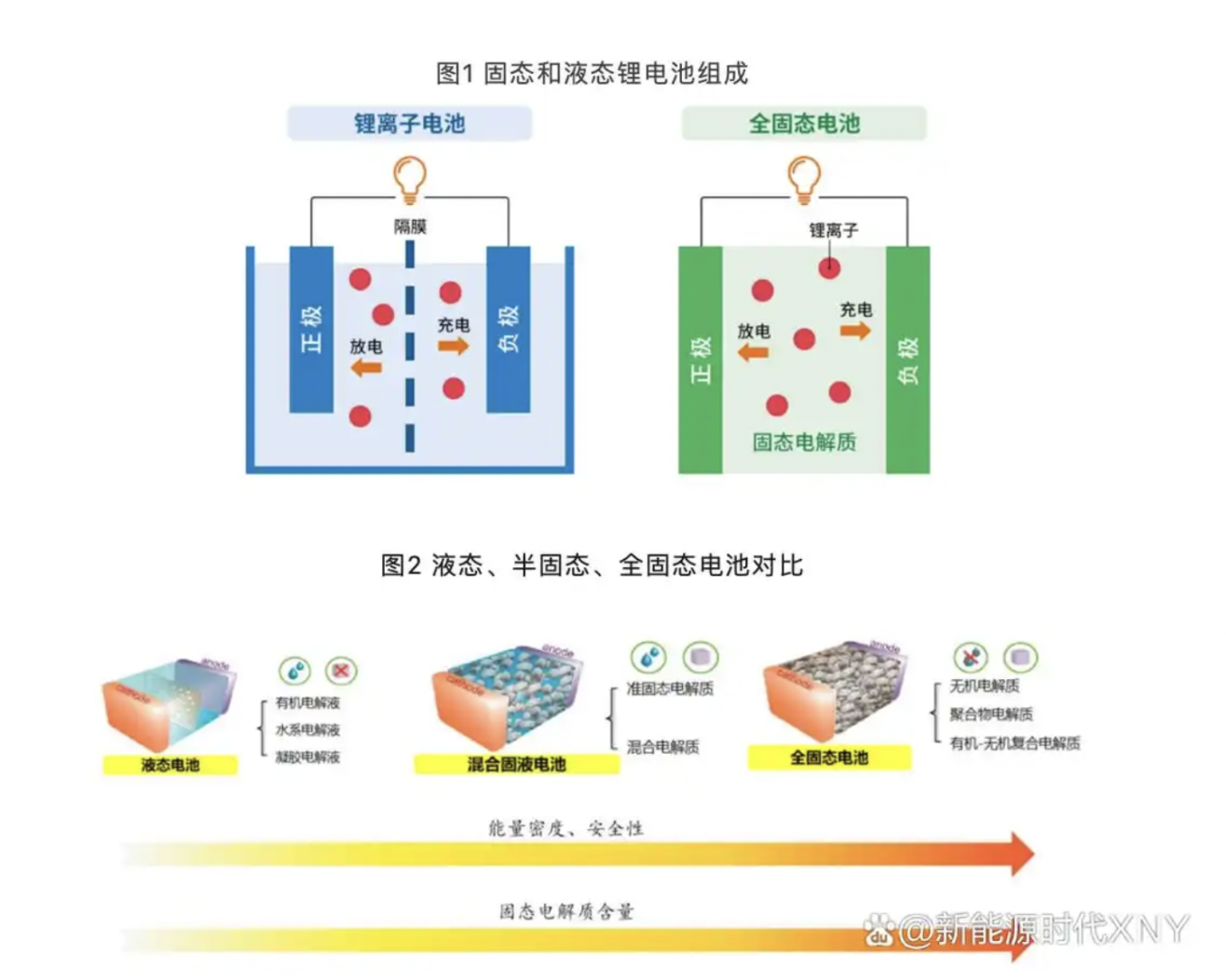

固体電池とは一般に、固体電解質を使用する電池を指すが、電極材料は液状のままだ。一方、全固体電池では、電解質だけでなく正・負極も固体とし、リチウムイオン電池の電解液と隔膜の代わりに固体電解質を用いる。

固体電池の基本的な動作原理

充電時はリチウムイオンが正極から分離し、固体電解質を介して負極に移動する。固体電解質はイオンが移動する「高速道路」の役割を担うと同時に、内部短絡(ショート)を防ぐ効果もある。放電時にはリチウムイオンが逆のルートをたどって正極に移動することで、外部回路に電流を供給し、化学反応で生じたエネルギーを電気エネルギーに変換する。

固体電池の技術的優位性

エネルギー密度:実験室レベルでは900Wh/kgに達しており、量産化する際は400〜500Wh/kgを目指す(CATLの2023年技術白書より)。

安全性:固体電解質は非可燃性のため、爆発のリスクを避けられる。腐食や揮発、液漏れといった問題も発生しない。

循環性能:固体電池は1万回以上の充放電に耐えられる上、マイナス30℃〜120℃の広い温度範囲で動作する(CATLの2023年低温テストリポートより)。固体電解質は電池内部の複雑な化学反応を抑制し、循環性能を向上させる。高エネルギー密度の正負局材料と組み合わさることで、電池全体のエネルギー密度が一段と上昇する。

固体電池の技術路線

世界で主流の固体電池の技術路線は、酸化物系、ポリマー系、硫化物系の3つで、それぞれ異なる優位性と課題がある。

酸化物系:熱安定性に優れ(600℃以上)、高電圧正極材料に適合し、製造コストもコストも比較的低い。しかし、固体電解質と正極材料の界面接触に劣るため、サイクル寿命は実験室レベルで500回以下と短い。電解液またはポリマーを加えて性能改善を図る必要がある。

ポリマー系:加工性が高く、既存の生産ラインを兼用できる。柔軟性があり、家電製品にも適用できるため、コストを抑えられる。しかし、室温での電導率が低く、60℃以上に加熱する必要があり、エネルギー密度も300Wh/kg以下と明らかな限界がある。

硫化物系:硫化物系電解質は、非常に可能性のある固体電解質材料で、長所と短所がはっきりしている。イオン電導率が高く、理論的にはエネルギー密度が500Wh/kgを超えるという長所はあるが、空気安定性が低く、空気中の水や酸素と反応して有毒な硫化水素が発生しやすいという短所がある。そのため、開放的な環境での利用が制限される上、生産・輸送・貯蔵の難易度も高い。また、製造技術が複雑で、不活性ガス雰囲気下での作業が求められるため、生産コストが跳ね上がってしまう。ブルームバーグNEFが2023年に発表したデータによると、硫化物系電解質のコストは液体電解質の5倍以上だという。コストの高さと製造技術の複雑さにより、硫化物系電解質を用いた全固体電池技術は難易度が高いため、現在のところ研究開発と小規模検証の段階にある。

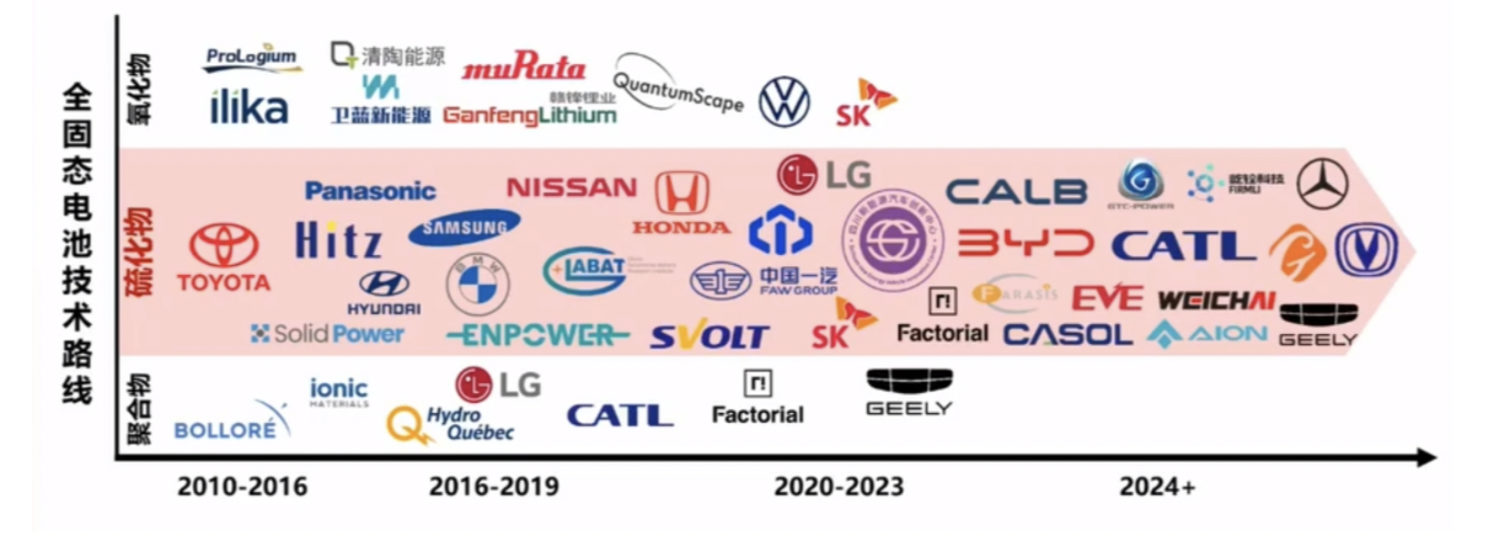

中国全固体電池産学研共同イノベーションプラットフォーム(CASIP)の長欧陽明理事長のまとめによると、硫化物系技術路線が業界の主流となっており、投資額も増加しているという。目下、寧徳時代新能源科技(CATL)や比亜迪(BYD)、吉利汽車(Geely)、トヨタ自動車など、世界の企業30社余りが硫化物系技術路線に注力している。

業界各社の取り組み

CATL:2種類の材料系の並行開発

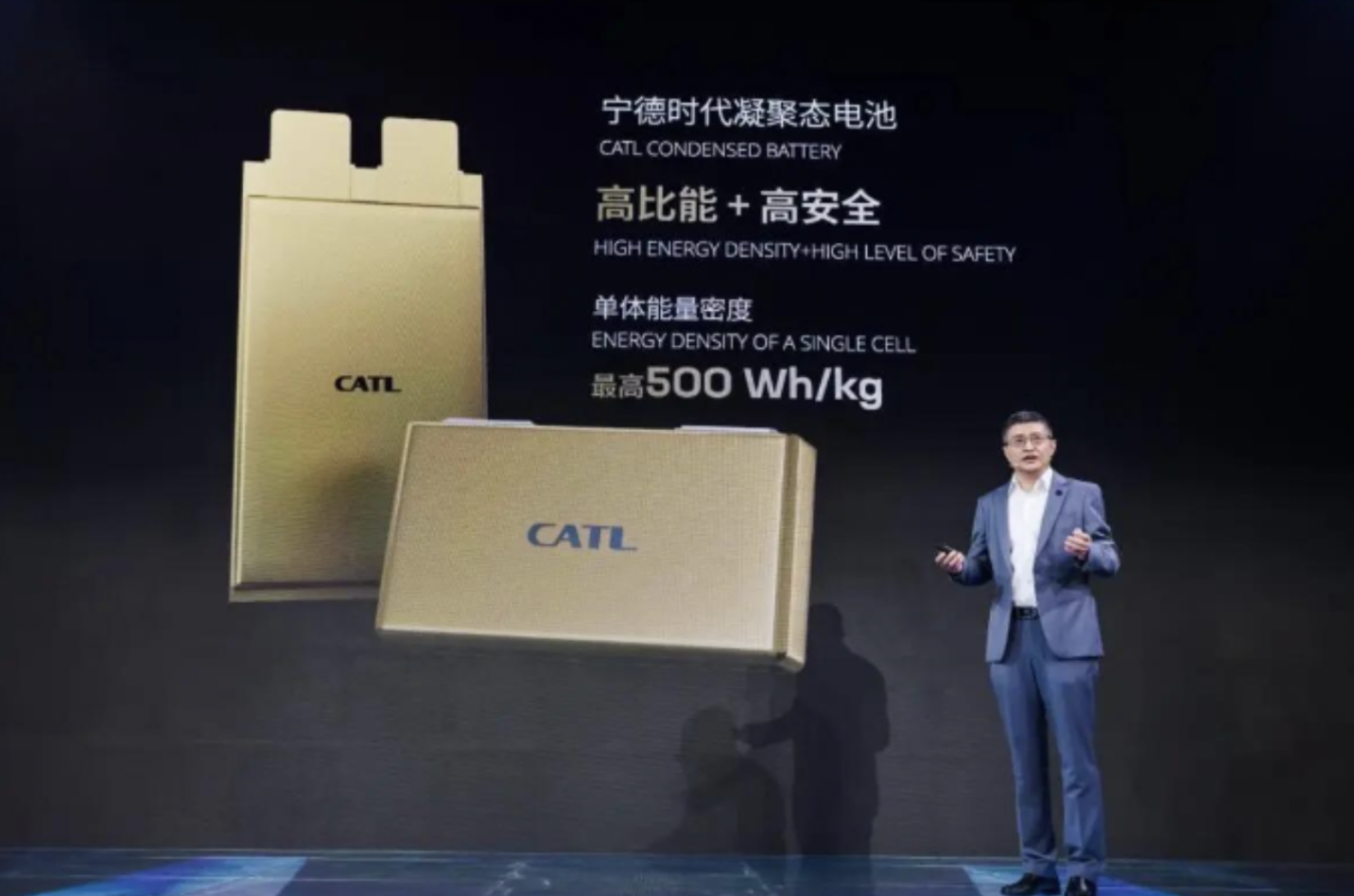

CATLは、全固体電池分野で「2種類の材料系の並行開発」戦略をとり、凝縮系と硫化物系の2つの電解質技術路線を展開している。凝縮系電解質は、イオン伝導性と加工性が高いものの、界面接触とコストの課題を解決する必要がある。一方、硫化物系電解質は、エネルギー密度と界面接触に優れているものの、化学的安定性と製造技術の複雑さが課題となっている。同社は2つの技術路線を補完的に用いることで、電池性能と量産可能性のバランスを図り、電池セルのエネルギー密度500Wh/kgを目指す。

CATLは、半固体電池よりも電解質濃度の高い凝縮系電池から、全固体電池の開発に移行し、徐々に技術成熟度と市場の受容度を高める方針だという。同社はCASIPにも積極的に参画しており、中国工業情報化部や学術界、BYDなどの企業と共に、技術の商用化を加速している。具体的な自動車メーカーは明らかにされていないが、同社の半固体電池はすでに一部の車種に活用されており、全固体電池技術に向けた経験を積み上げている。

BYD:2027年に全固体電池の車載利用を開始

BYDは、早くも2016年から全固体電池関連の研究を開始。24年にはパイロットラインで60Ahの全固体電池をラインオフし、固体電池技術の開発・生産に向け大きな一歩を踏み出した。27年ごろには全固体電池を量産車に試験搭載し、30年以降に大規模搭載を実現する計画だという。

技術路線としては、高ニッケル三元系(単結晶)・シリコン系負極(低膨張)・硫化物系電解質(複合ハロゲン化物)を組み合わせたソリューションを採用。このソリューションは、上海汽車集団(SAIC)のポリマー系路線や、トヨタの酸化物系路線とは大きく異なり、固体電池技術の開発におけるBYD独自の方針とイノベーションの方向性を示している。

高ニッケル三元系の正極材料は高いエネルギー密度を実現し、低膨張特性を備えるシリコン系負極は電池の循環安定性と安全性向上を後押しする。硫化物系電解質(複合ハロゲン化物)は、イオン電導率と界面結合に優れている。空気安定性や製造技術の複雑さといった課題が残っていたが、BYDは材料の改質や製造法の最適化によってこれらの課題を克服し、高性能と高安全性のバランスを実現した。

BYDは、固体電池の性能向上に注力するだけではなく、コストコントロールと量産可能性を両立させた。今後も開発を継続し、2027年には全固体電池の小規模量産を開始できる見込みだという。同社は、全固体電池の市場での活用を段階的に拡大し、新エネルギー車最大手として築いた地位を磐石にする考えだ。全固体電池技術が成熟すれば、コストを抑えられる可能性がある。同社の全固体電池は30年以降に大規模搭載を実現し、新エネ車の進化の新たな原動力となるだろう。

衛藍新能源:蓄電分野向けに固体電池の大規模量産を目指す

衛藍新能源科技(WeLion New Energy Technology)は、2016年に中国科学院物理研究所がインキュベートした企業で、国家レベルの「専精特新小巨人企業」(専門性・精巧性・特徴性・新規性に優れた中小企業)に選ばれている。主に酸化物系の技術路線を採用しており、新エネ車、蓄電、低空経済向け動力の3分野向けに固体電池を提供する。

新エネ車分野:EVメーカーの蔚来汽車(NIO)と提携し、1回の充電で1000km走れる固体・液体混合電解質を用いた電池を打ち出した。電池パックの容量は150kWh、エネルギー密度は360Wh/kgに上る。ただし、この電池には液体が含まれているため全固体電池とは呼べないが、量産化を果たしており、2023年末にNIOに納品したほか、複数の有名自動車メーカーへの供給も決定した。

蓄電分野:独自開発した280Ahの固体電池モジュールはサイクル寿命が8000回以上で、23年下半期には量産化され、中国長江三峡集団や国家電力投資集団などの国有発電大手の複数の蓄電プロジェクトに供給されている。

低空経済向け動力分野:独自開発したエネルギー密度320Wh/kgの電池セルは、すでに国内外の複数のドローンメーカーやロボットメーカー、ポータブル電源メーカーなどに提供している。

2024年の固体電池の出荷量は3GWhで、うち約1.1GWhを蓄電市場に供給した。現在の年産能力は7GWhだが、25年内には16GWhに拡大する計画だ。

衛藍新能源は、固体電池の大規模出荷は蓄電分野向けになるとしている。しかし、高いコストが蓄電分野での普及を阻んでいるため、現在の1Whあたり1.2元(約24円)を0.6元(約12円)以下に抑える必要があるという。技術の進歩と産業チェーンの整備が進めば、蓄電向け固体電池のコストが下がり、蓄電システムの経済性と信頼性が向上するとみられる。

固体電池の普及には課題も

固体電池は新たな技術で、従来よりも高いエネルギー密度を備えているが、実際に活用するには多くの課題が残る。とくに、イオン電導率や固体間の界面接触が難題となっている。固体電解質のイオン電導率は一般に液体電解質よりも低いため、電池の充放電速度が遅くなる。また、固体電極と固体電解質が接触することで、界面抵抗や応力蓄積が起こりやすくなり、電池の循環安定性に影響を及ぼしてしまう。

これらの技術的課題だけでなく、コスト面の問題も固体電池の大規模活用を阻んでいる。液体電解質を使う従来型リチウムイオン電池1個の製造コストは1Whあたり0.5元(約10円)だが、大規模量産前に限定した場合の固体電池の製造コストは、材料費だけで1Whあたり2元(約40円)を超える。容量100kWhの電池パックの製造コストは、材料費だけで20万元(約400万円)を上回る。製造設備や製造費を加えれば、さらに高額になる。

リン酸鉄リチウムイオン電池は、価格の安さが魅力となっており、自動車向け電池市場のシェアは8割に上る。一方、三元系リチウムイオン電池はエネルギー密度が高いにもかかわらず、価格がネックとなり市場シェアは2割にとどまる。固体電池も価格の高さを解決しなければ、エネルギー密度の高さを求める「空飛ぶクルマ」やロボットなど狭い範囲での活用しか望めない。広い範囲で活用されるようになるには、コスト面の課題を解決することが不可欠となる。

*1元=約20円で計算しています。